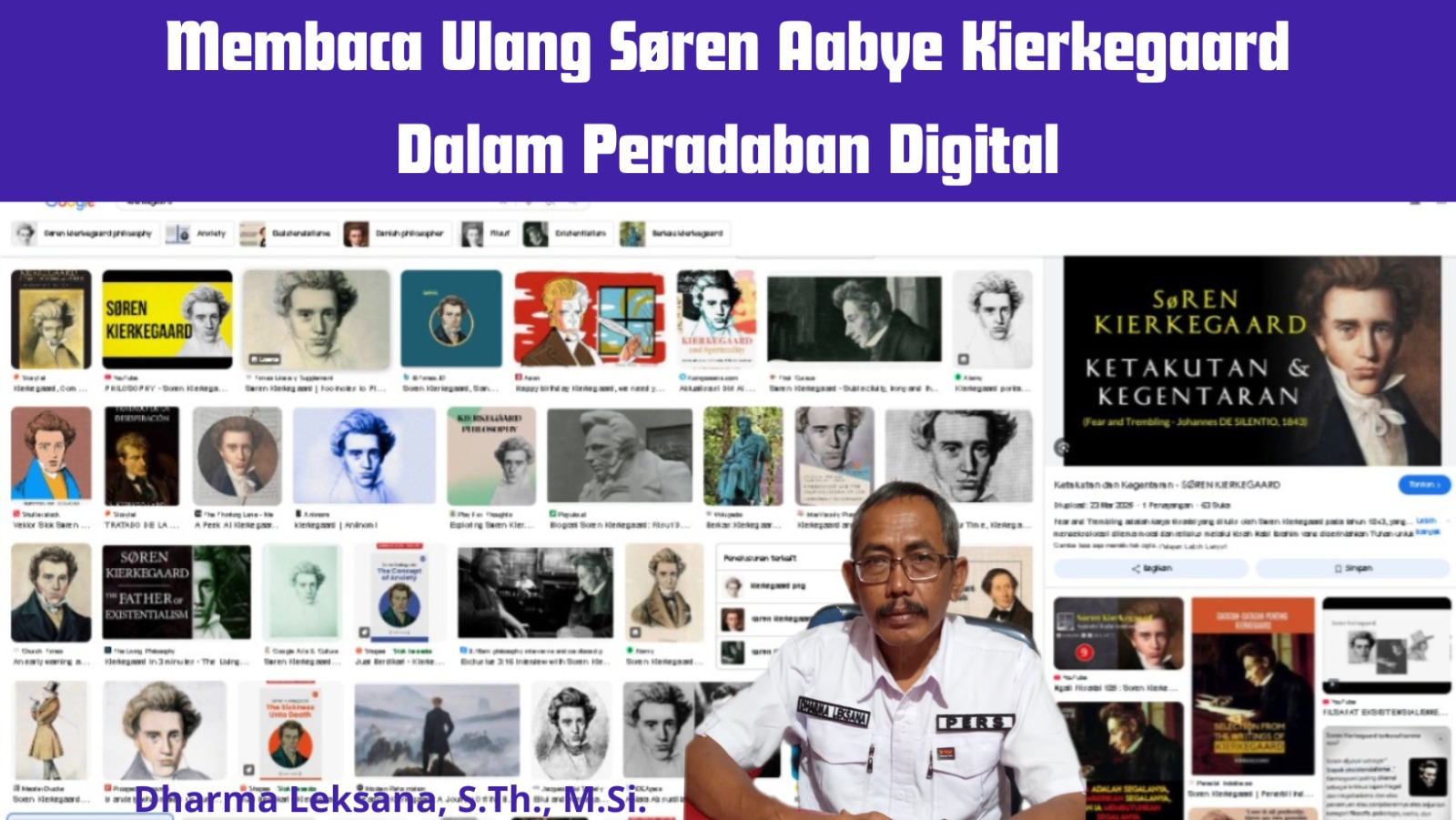

Membaca Ulang Søren Kierkegaard dalam Peradaban Digital: Sebuah Refleksi Eksistensial di Era IoT

Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Teologi.digital – Jakarta, Di tengah hiruk-pikuk peradaban digital yang ditandai oleh konektivitas tanpa henti, banjir informasi, dan realitas yang termediasi layar, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia justru terasa semakin mendesak. Siapakah aku di tengah kerumunan digital? Bagaimana aku membuat pilihan yang otentik ketika algoritma turut membentuk preferensiku? Di sinilah, sosok filsuf Denmark abad ke-19, Søren Aabye Kierkegaard, yang sering dianggap sebagai bapak eksistensialisme, muncul kembali sebagai suara yang relevan dan menantang.

Membaca ulang Kierkegaard hari ini bukan sekadar latihan akademis, melainkan sebuah upaya untuk menemukan kompas di tengah lanskap digital yang seringkali membingungkan dan mendangkalkan makna hidup.

Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep kunci Søren Kierkegaard – tentang individu, kerumunan, kecemasan, tahapan eksistensi, dan otentisitas – dapat memberikan lensa kritis untuk memahami dan menavigasi kehidupan dalam peradaban digital.

Individu versus “Kerumunan” Digital

Salah satu kritik paling tajam Søren Kierkegaard ditujukan pada “kerumunan” (the crowd) atau “publik” – sebuah entitas anonim yang menumpulkan individualitas, tanggung jawab personal, dan gairah otentik. Dalam pandangannya, kerumunan menciptakan “penyamarataan” (levelling) di mana individu kehilangan keunikan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri.

Dalam konteks digital, “kerumunan” ini mengambil bentuk baru yang lebih kompleks. Media sosial, forum online, dan kolom komentar seringkali menjadi arena di mana opini massa, tren viral, dan tekanan konformitas berkuasa. Algoritma menciptakan “gelembung filter” (filter bubbles) dan “ruang gema” (echo chambers), memperkuat pandangan yang sudah ada dan mempersulit pertemuan dengan perspektif berbeda. Individu tergoda untuk mengadopsi persona yang diterima secara sosial, menyuarakan opini yang populer demi validasi (likes, shares, followers), dan menghindari risiko menjadi berbeda atau “dicancel”.

Kierkegaard mengingatkan kita bahwa keberanian untuk menjadi seorang “individu tunggal” (that single individual) di hadapan Tuhan (atau, dalam interpretasi sekuler, di hadapan hati nurani dan tanggung jawab personal) adalah esensi dari eksistensi yang bermakna. Di era digital, seruan ini menjadi relevan untuk melawan godaan anonimitas kerumunan online, mempertahankan pemikiran kritis, dan berani mengambil sikap etis yang independen, bahkan jika itu tidak populer. Pertanyaannya menjadi: bagaimana kita mempertahankan individualitas otentik kita ketika platform digital secara inheren mendorong kita ke arah konformitas dan performativitas?

Tahap Estetis dan Jebakan Kesenangan Instan di Dunia Maya

Søren Kierkegaard mengidentifikasi tiga tahap eksistensi: estetis, etis, dan religius. Tahap estetis ditandai oleh pencarian kesenangan inderawi, kebaruan, dan penghindaran kebosanan serta komitmen. Sang estetikus hidup untuk momen, mengejar pengalaman yang menyenangkan, namun seringkali berakhir dalam keputusasaan karena ketidakmampuan menemukan makna yang langgeng.

Peradaban digital tampaknya merupakan lahan subur bagi mentalitas estetis ini. Guliran tanpa akhir (infinite scroll) di media sosial, konsumsi konten hiburan yang instan (video pendek, meme), budaya FOMO (Fear of Missing Out), dan penekanan pada citra diri yang terkurasi (menampilkan hanya sisi terbaik dan menyenangkan dari hidup) mencerminkan dorongan estetis untuk stimulasi konstan dan penghindaran refleksi mendalam atau komitmen jangka panjang. Platform digital dirancang untuk menarik dan mempertahankan perhatian kita melalui gratifikasi instan, menjebak kita dalam siklus konsumsi pasif yang mirip dengan apa yang digambarkan Kierkegaard sebagai pelarian dari kebosanan eksistensial.

Membaca Kierkegaard mengingatkan kita akan keterbatasan tahap estetis ini. Kesenangan sesaat dan distraksi digital tidak dapat mengisi kekosongan makna yang fundamental. Ia mendorong kita untuk bertanya: apakah kehidupan digital kita hanya berputar pada pengejaran kesenangan berikutnya, atau adakah ruang untuk pilihan etis yang bertanggung jawab dan komitmen yang memberi arah pada hidup kita?

Kecemasan (Angst) di Tengah Kebisingan Informasi dan Konektivitas Konstan

Bagi Kierkegaard, kecemasan (Angst) bukanlah sekadar kondisi psikologis negatif, melainkan aspek fundamental dari kebebasan manusia. Kecemasan adalah “pusingnya kebebasan” (dizziness of freedom), kesadaran akan kemungkinan tak terbatas yang terbuka bagi kita, termasuk kemungkinan untuk gagal, berdosa, atau kehilangan diri. Kecemasan inilah yang mendorong individu untuk membuat pilihan eksistensial yang menentukan.

Peradaban digital, dengan caranya sendiri, melahirkan dan memperkuat bentuk-bentuk kecemasan baru. Ada kecemasan akan ketinggalan informasi (FOMO), kecemasan akan perbandingan sosial (melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial), kecemasan akan penilaian publik (takut dikritik atau “dicancel”), kecemasan akan privasi yang tergerus, dan bahkan kecemasan akibat paparan terus-menerus pada berita buruk global. Banjir informasi menciptakan paradoks: semakin banyak kita tahu, semakin kita merasa tidak berdaya dan cemas akan kompleksitas dunia. Konektivitas konstan juga menciptakan tekanan untuk selalu “online”, selalu tersedia, dan selalu merespons, menghilangkan ruang untuk kesendirian dan refleksi yang justru dibutuhkan untuk mengelola kecemasan secara produktif.

Kierkegaard tidak menawarkan solusi mudah untuk menghilangkan kecemasan, tetapi ia melihatnya sebagai katalisator penting untuk kesadaran diri dan lompatan menuju tahap eksistensi yang lebih tinggi (etis atau religius). Pertanyaannya adalah: dapatkah kita memanfaatkan kecemasan yang ditimbulkan oleh era digital bukan sebagai sumber kelumpuhan, melainkan sebagai panggilan untuk memeriksa kembali prioritas kita, menetapkan batasan digital yang sehat, dan membuat pilihan yang lebih sadar tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup?

Pencarian Otentisitas di Era Persona Digital

Inti pemikiran Kierkegaard adalah panggilan menuju otentisitas – menjadi diri sendiri secara jujur dan bertanggung jawab di hadapan eksistensi. Ini melibatkan perjuangan internal untuk menyelaraskan diri luar (tindakan, penampilan) dengan diri dalam (keyakinan, nilai, gairah).

Di era digital, tantangan otentisitas menjadi semakin pelik. Kita didorong untuk membangun dan memelihara “persona digital” – citra diri yang dikurasi dengan hati-hati untuk ditampilkan kepada publik online. Persona ini seringkali merupakan versi ideal, disaring, atau bahkan palsu dari diri kita yang sebenarnya. Tekanan untuk tampil sempurna, bahagia, dan sukses secara konstan dapat menciptakan jurang antara siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita proyeksikan secara online. Hal ini dapat mengarah pada perasaan keterasingan dari diri sendiri dan orang lain, serta ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang tulus dan mendalam.

Kierkegaard, dengan penekanannya pada “subjektivitas sebagai kebenaran” (subjectivity is truth), mengajak kita untuk memprioritaskan pengalaman internal, kejujuran diri, dan gairah pribadi di atas validasi eksternal atau citra publik. Membaca ulang dia dapat menginspirasi kita untuk lebih kritis terhadap persona digital yang kita bangun, bertanya pada diri sendiri apakah kehidupan online kita mencerminkan nilai-nilai terdalam kita, dan berani menunjukkan kerentanan serta ketidaksempurnaan sebagai bagian dari menjadi manusia yang otentik.

Lompatan Iman di Dunia Maya? Menuju Makna di Tengah Keterhubungan

Bagi Kierkegaard, puncak eksistensi adalah tahap religius, yang dicapai melalui “lompatan iman” (leap of faith) – sebuah komitmen total dan penuh gairah pada sesuatu yang melampaui pemahaman rasional dan bukti empiris (dalam konteksnya, kepada Tuhan). Ini adalah penerimaan paradoks, ketidakpastian, dan penderitaan sebagai bagian tak terpisahkan dari hubungan otentik dengan Yang Absolut atau makna tertinggi.

Pertanyaannya, bagaimana konsep “lompatan iman” ini relevan dalam peradaban digital yang seringkali mengagungkan rasionalitas, data, dan bukti terukur? Apakah ruang digital, dengan segala kebisingan dan kedangkalannya, memungkinkan atau justru menghambat pencarian makna yang transenden dan komitmen mendalam?

Di satu sisi, internet menyediakan akses tak terbatas ke informasi spiritual dan komunitas berbasis keyakinan. Namun, di sisi lain, sifatnya yang fragmentatif, cepat berubah, dan berorientasi pada permukaan dapat mempersulit jenis refleksi mendalam, kesunyian batin, dan komitmen teguh yang menjadi prasyarat lompatan iman ala Kierkegaard. Godaan untuk mencari jawaban instan, solusi mudah, atau spiritualitas yang “nyaman” dan terkurasi secara digital bisa menjauhkan kita dari perjuangan eksistensial yang justru dianggap penting oleh Kierkegaard.

Membaca ulang Kierkegaard tidak harus berarti mengadopsi pandangan religius spesifiknya, tetapi lebih pada menangkap semangatnya: keberanian untuk berkomitmen pada nilai-nilai atau keyakinan terdalam kita meskipun ada ketidakpastian, keraguan, dan tekanan dari “kerumunan” (termasuk kerumunan digital). Ini adalah panggilan untuk mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar koneksi atau informasi, dan untuk berani “melompat” ke dalam komitmen yang memberi arah dan tujuan pada hidup kita di tengah dunia yang semakin termediasi teknologi.

Navigasi Otentik di Lautan Digital

Søren Kierkegaard, sang filsuf kesendirian dan gairah subjektif, menawarkan perspektif yang luar biasa relevan bagi kita yang hidup di era hiper-konektivitas. Pemikirannya tentang bahaya kerumunan, jebakan tahap estetis, keniscayaan kecemasan, urgensi otentisitas, dan keberanian untuk berkomitmen, semuanya bergema kuat dalam tantangan peradaban digital.

Membaca ulang Kierkegaard bukanlah ajakan untuk menolak teknologi atau melarikan diri dari dunia digital. Sebaliknya, ia mengundang kita untuk terlibat dengannya secara lebih sadar, kritis, dan intensional. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah algoritma dan avatar, tugas fundamental kita sebagai manusia tetap sama: menjadi individu yang bertanggung jawab, berani menghadapi kebebasan dan kecemasan kita, mencari makna yang otentik, dan membuat pilihan-pilihan yang membentuk siapa diri kita.

Dalam lautan digital yang luas dan seringkali membingungkan, pemikiran Kierkegaard dapat berfungsi sebagai jangkar eksistensial, membantu kita menavigasi bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk hidup secara lebih penuh dan bermakna.

Daftar karya Søren Kierkegaard

- (1841) Konsep Ironi (Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates)

- (1843) Antara/Atau (Enten – Eller)

- (1843) Takut dan Gemetar (Frygt og Bæven)

- (1843) Repetisi (Gjentagelsen)

- (1844) Fragmen Filsafat (Philosophiske Smuler)

- (1844) Konsep Kecemasan (Begrebet Angest)

- (1845) Tahap-tahap Jalan Kehidupan (Stadier paa Livets Vei)

- (1846) Catatan Penutup Terakhir yang Tidak Ilmiah bagi Fragmen Filsafat (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift)

- (1847) Wacana Membangun dalam Berbagai Semangat (Opbyggelige Taler i forskjellig Aand)

- (1847) Karya-karya Kasih (Kjerlighedens Gjerninger)

- (1848) Wacana Kristen (Christelige Taler)

- (1849) Penyakit Hingga Mati (Sygdommen til Døden)

- (1850) Praktik dalam Kekristenan (Indøvelse i Christendom)

Referensi

- ^Klasifikasi ini anakronistik; Kierkegaard adalah pemikir yang luar biasa unik dan karya-karyanya tidak cocok dengan aliran atau tradisi filsafat manapun. Ia sendiri pun tidak mengidentifikasikan dirinya dengan aliran manapun. Namun, karya-karyanya dianggap sebagai pendahulu dari banyak aliran pemikiran yang berkembang pada abad ke-20 dan ke-21. Lihat 20th century receptions dalam Cambridge Companion to Kierkegaard.

- ^ Hannay, Alastair dan Gordon Marino (ed). The Cambridge Companion to Kierkegaard, Cambridge University Press 1997, ISBN 0-521-47719-0

- ^ James E. Ruoff, “Kierkegaard and Shakespeare”. Comparative Literature, Vol. 20, No. 4. (Autumn, 1968), pp. 343–354.

- ^ Klempe, Sven Hroar (2017) [2014]. Kierkegaard and the Rise of Modern Psychology. Abingdon-on-Thames: Routledge. hlm. 74. ISBN 978-1-35151022-6.

- ^ Jon Bartley Stewart, Kierkegaard and Existentialism, Ashgate Publishing, Ltd., 2011, p. 204.

- ^ Hannay, Alastair; Marino, Gordon Daniel; Hannay, Professor Alastair (1998). The Cambridge Companion to Kierkegaard (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-47719-2.

- ^ Stewart, Jon (2003-09-15). Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-44234-3.

- ^ Golomb, Jacob (2012-11-12). In Search of Authenticity: Existentialism from Kierkegaard to Camus (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-1-134-81274-5.

- ^ Lippit, John dan Daniel Hutto. “Making Sense of Nonsense: Kierkegaard and Wittgenstein”. University of Hertfordshire. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-05-04. Diakses tanggal April 23.

- ^ Creegan, Charles. “Wittgenstein and Kierkegaard”. Routledge. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-08-22. Diakses tanggal 23 April.

- ^ Lompat ke:a b c Dru, Alexander. The Journals of Søren Kierkegaard, Oxford University Press, 1938.

- ^ Kierkegaard, Søren. The Concept of Irony with Continual Reference to Socrates, Princeton University Press 1989, ISBN 0-691-07354-6

- ^ McGee, Kyle. “Fear and Trembling in the Penal Colony”. Kafka Project. Diakses tanggal 24 April.

- ^ Kierkegaard, Søren with Foreword by John Updike. The Seducer’s Diary, Princeton University Press, 1997, ISBN 0-691-01737-9

- ^ “Society for Christian Psychology”. Christian Psychology. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-10-05. Diakses tanggal 24 April.